为深入了解非物质文化遗产,助力乡村文化振兴,7月20日至7月23日,教育学院“拾遗者”青春行动队赴“中国民间文化艺术之乡”安徽凤阳,开展了一场以“溯源·活化·传承·创新”为核心的非物质文化遗产深度探索与实践。团队以青春之姿,深入凤阳非遗内核,对话大师,沉浸体验,创新传播,为千年文脉注入时代活力,奏响了文化助力乡村振兴的青春强音。

溯源·把脉非遗传承现状——传承路径的创新探索

7月20日,成员们扎实进行了田野调查,通过分层抽样在博物馆、社区及学校设点,采用调查问卷与现场访谈结合的方式,共收集有效数据217份,构建起“认知-态度-行为”三维分析模型,其中76%的受访者认为非遗保护非常重要,但仅23%的年轻人系统学习过非遗技艺。这也让团队成员认识到守护文化根脉,青春力量不可缺席。

在凤阳县博物馆,大家聆听讲解员讲解凤阳凤画的历史渊源,深刻体会到“非遗不是橱窗里的标本,而是流动的生命”。

活化·舞动千年鼓韵——花鼓艺术的青春焕新

7月21日,“拾遗者”青春行动队来到凤阳县文化馆,迎来一场传统与现代碰撞的视听盛宴。凤阳花鼓省级代表性传承人、凤阳县文化馆副馆长肖庆红女士创新性地展示了其编排的“花鼓课间操”。在铿锵的锣鼓点中,团队成员与当地“小小花鼓传承人”们携手互动,学习“十字步”、“转身击鼓”、“缠丝鼓”等经典动作,亲身感受古老艺术的蓬勃生机。

行动队成员们与凤阳花鼓县级传承人常艳老师同台献艺,演绎了传统与现代交融的花鼓舞片段,赢得满堂喝彩。在采访常艳老师的过程中,团队成员深入了解到花鼓艺术在当代传承中的挑战与创新尝试,并现场录制高质量教学素材,为后续打造“云端花鼓学院”数字化传播平台积累了宝贵资源。

匠心·巧手剪出天地——剪纸艺术的薪火相传

7月22日,团队拜访了民间非遗剪纸大师王瑾。王瑾现场示范了折叠、阴刻、阳刻等核心技法,现场无不屏息凝神,认真学习,在红纸翻飞间体验民间智慧。王瑾大师不仅展示了精湛技艺,更分享了其将传统剪纸融入时代主题、讲述中国故事的创新实践。团队成员深受启发,结合调研思考,开始酝酿“非遗+文创”、“剪纸进社区”等活化方案,探索传统工艺赋能乡村振兴的可行路径。

创新·汇聚传承之光——非遗走进公众的立体实践

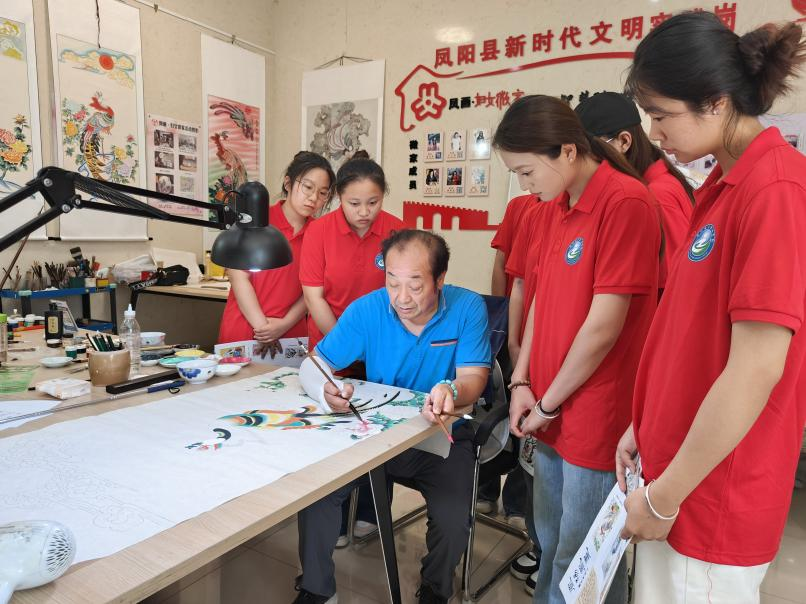

7月23日,团队在凤阳县凤阳画研究会会长、凤阳凤画代表性传承人唐勤智的引领下,系统回溯了凤画的六百余年辉煌历程。唐会长如数家珍,从“蛇头、龟背、鹰嘴、鹤腿、鸡爪”的独特造型美学,到“勾线、敷彩、描金”的精湛工艺流程,彰显出深厚的文化底蕴与匠人智慧。成员们还近距离感受了唐会长亲执画笔的精妙技艺,深刻感悟“一笔一世界,一色一乾坤”的艺术真谛。访谈中,寄语团队成员要坚持走到民间、走到基层,学习并继承优良传统文化。

7月23日下午,团队成员化身“非遗传播使者”,在中都城社区、文化馆、博物馆等地开展“非遗零距离,匠心共传承”活动,把学习到的花鼓和剪纸技艺带到了青少年群体之间。成员们通过介绍、展示、教学,热情引导大家动手体验,零距离感受非遗魅力。活动现场气氛热烈,笑语欢声不断。

短短四天,行程紧凑,成果斐然。“拾遗者”青春行动队不仅完成了对凤画、花鼓、剪纸三大核心非遗项目的深度研学,更通过创新性的互动体验、扎实的田野调研、前瞻性的传播策划,实现了“学、研、践、传”的深度融合。团队成员纷纷表示,此行是文化自信的深刻洗礼,更是青春担当的生动实践。未来,团队将持续深化与凤阳的合作,推动成果转化落地,让古老非遗在新时代的土壤中绽放更加璀璨的光华,为文化传承与乡村振兴贡献持久的高校智慧与青春力量。(文/图:张思梦,初审:黄正顺,复审:陈立超,终审:刘亮)